地方創生ビジネスの事例が学べる!地方創生カレッジとは?

目次

はじめに

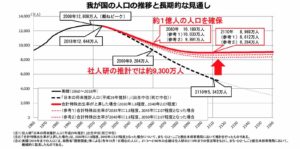

人口減少と東京圏一極集中に直面している日本において、地方創生は重要な政策です。

地方創生政策のなかに「地方創生カレッジ事業」があります。

- 地方創生カレッジとはどのような事業なのでしょうか?

- 地方創生カレッジにはどのような背景や目的があるのでしょうか?

- 地方創生カレッジに参加することは、どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、地方創生カレッジについてわかりやすく徹底解説します。

地方創生カレッジとは

(出典:地方創生カレッジ)

地方創生カレッジができた背景

地方創生カレッジは、地方創生政策のひとつです。

この地方創生政策が推進されているのは、どのような背景があるのでしょうか?

それは、

現在日本が直面している

| ✔︎ 人口減少

✔︎ 東京圏への一極集中 |

という背景があります。

長年、少子高齢化と人口減少が問題視され、様々な政策が打ち出されてきました。

しかし、日本の2060年の総人口は9,300万人まで減少すると予測されています。

(出典:首相官邸)

一方で、東京圏への転入超過が年々増加しています。

以前から東京一極集中が政治上の大きな課題でしたが、まだまだ解決していません。

このような状態で、次のような問題が出てきています。

- 地方において、地域社会の担い手が減少している

- 地域経済が縮小している

- 地域の魅力や活力が損なわれつつある

- 生活サービスの維持が困難な状態にある

これらの深刻な問題を解決すべく、平成26年に「まち・ひと・しごと創生法」が成立しました。

雇用「しごと」の質と量を確保し、向上させることで、「ひと」確保と育成ができます。

それがまた雇用の質と量の確保や向上に好循環します。

この良いサイクルを回していくための政策が「まち・ひと・しごと創生事業」です。

そして、地域「まち」が活性化させることを目的とした法律です。

この法律をもとに、地方創生ビジョンなどを作っています。

地方公共団体では、国の方針を参考に、地域の実情に応じた「地方版総合戦略」を作成する必要があります。

しかしながら、そもそもその「地方版総合戦略」を策定し実施する人材が不足しています。

そこで、国は地方創生人材の育成に動き始めました。

地方創生人材の育成

地方創生カレッジは内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の地方版総合戦略を実行するための政策のひとつです。

地方創生3本の矢「情報支援の矢」「人材支援の矢」「財政支援の矢」のうち「人材支援の矢」の政策のひとつです。

【人材支援の矢の目的】

| 地方版総合戦略を実行に移すことのできる

✔︎ 地方創生人材の育成を目的としています。 |

人材支援の矢には次のような政策があります。

- 地域活性化伝道師

(地域おこしのスペシャリストを紹介し、指導や助言をします。)

- 地方創生コンシェルジュ

(地方創生に関する相談をしたい場合の窓口担当者のことです。)

- 地方創生カレッジ事業

- プロフェッショナル人材事業

(地域企業が「攻めの経営」へ転身するための支援事業です。)

- 地方創生インターンシップ

(東京圏在住の地方出身学生のUターン、及び地方在住の学生の地方定着のための事業です。)

- 「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進

- 地方創生人材支援制度

(地方創生に積極的に取り組む市町村へ、補佐役を派遣します。)

様々な方面から、地方創生人材の育成に取り組んでいます。

それでは、地方創生人材とは、どのような人材なのでしょうか?

地方創生人材とは次のような人材です。

| ①地域の戦略を策定する人材 |

| ②戦略を統合・管理する人材 |

| ③個別事業の経営にあたる人材 |

| ④第一線で中核的に活躍する人材 |

| ⑤高度な専門性を有する人材 |

| ⑥困難な状況でも、信念に基づいた戦略策定を行い、実行できる人材 |

です。

また、同時に次のような人材でもあります。

| ファシリテーター | ファシリテーターとは一般的に、司会進行役のことをいいます。 地方創生の現場では、戦略を作る前・またその途中において、住民や関係者の間の合意を取らなければなりません。 ファシリテーターはその協働作業を助ける役割を担います。 |

| プランナー・クリエーター | 住民や関係者が合意を作りあげ、作成した戦略を事業かするための役割をもつ人材です。 専門的な知識や技術を使う必要があります。 |

| オーガナイザー | 具体的に事業を進めていく役割です。 例えば、事業の組織化などです。 |

地方創生人材には次のような能力が求められます。

お役所仕事のイメージとは違い、ビジネス・マネジメントの能力が必要とされています。

【地方創生人材に求められる能力】

| ①客観的データに基づいてKPI(Key Performance Indicator)を設定できる能力 |

| ②PDCAサイクルを回すことができる能力 |

| ③関係者に説明できる能力 |

です。

※KPI(Key Performance Indicator)とは、「達成すべき成果の目標」です。

政策ごとにこの成果目標を作ります。

まち・ひと・しごと創生総合戦略でも、KPIが設定されています。

※PDCAサイクルとは、マネジメント手法のひとつです。

P (Plan 計画)

D(Do 実行)

C(Check 評価)

A(Action 改善)

の4つを繰り返し、改善を継続していくことです。

国が作成したeラーニング講座

従来から、地方公務員向けに様々な育成・研修制度ができていました。

しかし、従来の育成研修では、新しい地方創生のための人材育成を対応できていないと指摘されています。

専門的な知識や技術や調整力を必要とする地方創生人材を育成するには、専門知識を学び直す必要があります。

しかし、僻地や遠隔地では、一コマの講座に出席することも大変です。

仕事だけでなく、家事や育児や介護を抱えている方も大勢います。

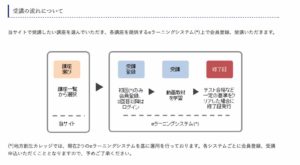

そこで、インターネット環境さえあれば、学べるeラーニング講座を作り、地方創生人材の育成を支援することになりました。

それが地方創生カレッジです。

地方創生カレッジで学ぶメリット

(出典 地方創生カレッジ)

タブレットやスマートフォンでも学べる

地方創生カレッジの受講生は、2019年10月末時点で約20,000人です。

インターネット環境があれば、タブレットやスマートフォンで手軽に学ぶことができることが大きな魅力です。

仕事や家事や育児で忙しく、まとまった時間を確保することが難しい方でも、隙間時間にアクセスできることが大きなメリットです。

遠隔地にいたり、外出が難しかったりとなかなか対面式の講義に参加しにくい方にとっても、力強い味方です。

| ✔︎ 講座の中のひとつの動画は、10分~15分程度 |

ひとつの講座は、ユニットに分けれられています。

1ユニットは、10分~15分程度の動画が4〜5本程度です。

標準的な授業であれば、1週間に60分程度の授業を受け、4週間で講座が終了できます。

最後に学んだ知識が身についているかどうかのチェックがあります。

幅広い年代の多様な受講生

受講生のもっとも多い年代は40代ですが、10代から70代までと幅広い年代の受講生が学んでいます。

受講生の職業は「民間企業」がもっとも多く27%を占めています。そのほか地方公務員や教員・学生・経済団体・金融機関・コンサルタント業の方々が学んでいます。

受講生が住んでいる地域は、北海道から九州・沖縄、そして海外まで多様です。もっとも受講生の多い地域は「東京・神奈川・千葉・埼玉」で28%を占めます。

事例が学べる

地方創生政策は、幅広い範囲の行政政策に関わります。

さらに、その地域その地域の実情に合わせた政策である必要があります。

地方創生政策について考える際には、過去どのような地方創世政策があったのか調べるとイメージが掴みやすいかと思います。

地方創生カレッジには、地方創生の特色ある事例が紹介されています。

地方創生カレッジの、「eラーニング講座を探す」から「キーワード(タグ)から探す」を選び、「事例紹介」を選んで参考にご覧ください。

官公庁の地方創生担当者と交渉しやすくなる

地方創生カレッジは、国の政策として作られた講座です。

また、地方公務員やその他の公務員の方々も数多く受講しています。

官公庁の地方創生担当者も、地方創生カレッジで学んでいる可能性が高いのです。

共通の話題があり、共通の知識があることで、交渉にも有利になりやすいのです。

「交流ひろば」で、受講生と意見交換できる

(出典 地方創生カレッジ)

地方創生カレッジの魅力は、日本全国の地方創生担当者と「交流ひろば」で交流ができる点です。

地方創生は日本全国規模の大きなプロジェクトです。

しかしながら、地方の課題は様々であり、解決策を考えることも大変です。

また、地方創生に関わる方々との調整なども複雑で、相談したいことが数多くあると思います。

地方創生カレッジでは、受講生が交流できる掲示板が作成されています。

カリキュラムは?

基盤編と専門編

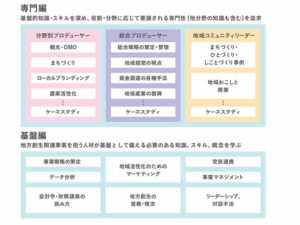

第一線で活躍する専門家の講座が170講座あります。

講座は大きくふたつ「基盤編」と「専門編」があります。

| 基盤編 | 地方創生に関連する方が、基礎知識として知っておいた方が良い講座を集めたものです。 |

| 専門編 | 各自の専門性に合わせた講座が用意されています。 |

基盤編は、次のとおりです。

- 概論

- データ分析、戦略の検討

- 事業化、事業推進

- 官民の連携

- その他

専門編は、次のとおりです。

- 総合プロデューサー概論

- 総合プロデューサー戦略の事業化

- 分野別プロデューサー観光・DMO

- 分野別プロデューサーその他

- 地域コミュニティリーダー

開講期限のある講座もありますので、注意してお申し込みください。

金額等も変更が予想されますので、申し込みの際はひとつひとつ確認することをお勧めします。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

地方創生は、日本全国規模の大きな政策です。

従来は、地方公務員向けの研修が主だった地域おこし研修も、eラーニングを使うことによって、幅広く専門的な講座を開講することが可能になりました。

さらに、スマホやタブレットでも受講できる方法になっています。

地方創生にご興味のある方は是非、ご確認ください。