プロポーザル方式のガイドラインってなに?!確認ポイントとメリットを解説

「プロポーザル方式のガイドラインってなに?!」

「プロポーザル方式のガイドラインって重要なの?」

「自治体によってガイドラインがあったり、なかったり….よくわからない….」

という疑問をお持ちではありませんか?

聞いたことがないという方や、知っているけれどじっくり見たことがないという方が多いのではないでしょうか?

プロポーザルの実施に必要な手続きやルールは自治体ごとに決められ、多くの自治体がガイドラインや実施要領を公表しています。

この記事ではプロポーザルガイドラインに関する疑問を解決するために、確認の重要性やポイントを解説します。

プロポーザルに取り組む上で、

以下のようなお悩みはありませんか。

・プロポーザルのルールがよく分からない。

・プロポーザルに挑戦してもなかなか勝てない。

・優れた提案内容なのにいつも敗退してしまい、理由もわからない。

・今まで随意契約で受注していたのに、自治体から突然プロポーザルに切り替えると言われた。

上記のようなお悩みごとがございましたら、LG ブレイクスルーが解決いたします。

弊社は地方自治体との持続可能なパートナーシップ構築を目指す企業様向けに、あらゆるソリューションを提供するコンサルティングファームです。

些細なお困りごとでも、まずはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

目次

プロポーザルガイドラインとは?

プロポーザルガイドラインとは、自治体がプロポーザル方式により契約候補者を選定する場合の事務手続きについて、必要な項目を定めたものです。

実施要領、実施要項など、自治体によっては異なる名称が使われています。

プロポーザルガイドラインの目的

自治体における発注先企業の選定は「価格」で選ぶ競争入札が原則ですが、「提案」で選ぶプロポーザル方式が採用される場合があります。

プロポーザル方式の採用にあたり、契約の公平性や透明性、客観性、競争性を確保するために、手続きに必要な事項がガイドラインで定めてられています。

これからプロポーザルに参加する場合、対象となる自治体のプロポーザルガイドラインに目を通すことが第一歩です。

ガイドラインを設けていない自治体もありますが、自治体のホームページを確認してみましょう。

次章以降では、プロポーザルガイドラインの確認ポイントや具体的な中身を見ていきます。

プロポーザルガイドラインを確認する目的

プロポーザルガイドラインを確認する目的は、大きく分けて2つあります。

目的①:プロポーザル方式の対象を確認する

1つは、自社の製品やサービスがプロポーザル方式の対象かどうかを確認するためです。

ガイドラインの「対象業務」「参加資格」の項目を見ることで確認することができます。

目的②:プロポーザルのルールや流れを把握する

もう1つは、その自治体におけるプロポーザルのルールや実施の流れを把握するためです。

ガイドラインの「スケジュール」「評価者」「評価方法」などの項目から確認することができます。

ガイドラインの内容は自治体によって異なるため、はじめての自治体のプロポーザルに参加する場合は、事前にガイドラインを確認することをおすすめします。

プロポーザルガイドラインを確認するメリット

プロポーザルガイドラインを確認することのメリットは、取り組みに先立ち先手を打てるという点です。

ガイドラインから情報を得ることで、事前の準備や計画に役立ちます。

プロポーザルガイドライン確認のポイント

具体例として、つくば市のプロポーザルガイドラインの「対象業務」を見てみましょう。

第4条 プロポーザルによることができる業務とは、実績、専門性、技術力、企画力、創造性の価格以外の要素を含めて総合的に判断する必要がある業務で次に掲げるものとする。

(1)行政計画等の調査・立案業務

(2)大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計業務

(3)システム開発業務

(4)催事、講演、イベント等の芸術性、創造性等が求められる業務

(5)高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務

(6)前各号に揚げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当であると認められる業務

とあります。

例えば、企業誘致のためのPR動画制作やイベントの企画などを、つくば市に提案したいと考えている場合は、発注先の選定にプロポーザル方式が採用される可能性が高くなります。

なぜならば、「対象業務」の(4)に催事、講演、イベント等の芸術性、創造性等が求められる業務という記載があるからです。

このようにプロポーザル方式が想定される自治体から仕事をもらうためには、事前にプロポーザルへの対策を取らなければいけません。

そのためには十分な準備期間が必要になります。

公募が出る前にプロポーザルガイドラインを確認しておきましょう。

参考:つくば市プロポーザル方式による契約の相手方の選定に関するガイドライン

プロポーザルガイドラインの中身を見てみよう!

ここまでプロポーザルガイドラインとはどんなものか、確認の目的やメリットについて解説しました。

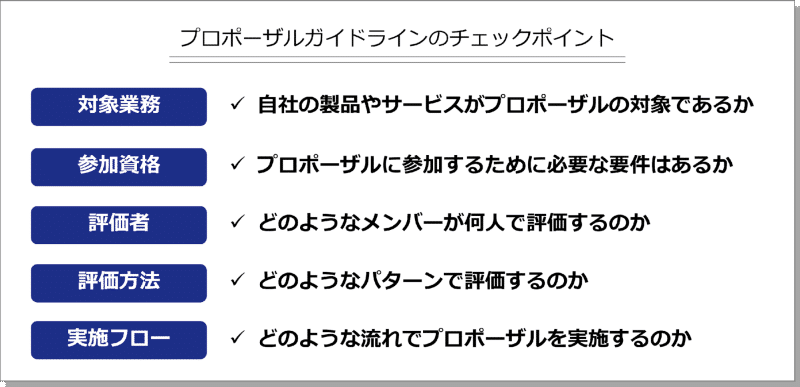

この章では、

- 対象業務

- 参加資格

- 評価者

- 評価方法

- 実施フロー

に注目し、ガイドラインの内容をもう少し具体的に見ていきます。

旭川市のガイドラインを実際に見てみよう① ~業務対象~

例として取り上げるのは旭川市のガイドラインです。

旭川市のガイドラインの特徴は、別紙として実施フローと日程が記載されている点です。全体の流れをわかりやすく見ることができます。

具体的な内容を見る際に、まず注視するのは、「第3 対象業務」の項目です。

確認のポイントでもお伝えしましたが、まずは自治体からの受注を目指す自社の製品やサービスがプロポーザル方式の「対象業務」となっているかどうかを確認します。

旭川市のガイドラインを実際に見てみよう② ~参加資格~

そして次に注視する項目は「第4 参加資格」です。

旭川市のプロポーザルガイドラインを見ると、

旭川市建設工事等競争入札参加資格者又は旭川市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載された者とあります。

つまり、プロポーザルに参加するためには、事前に登録手続きが必要ということです。

登録手続きをしていないと、製品やサービスをアピールする土俵に上ることができません。

「対象業務」と「参加資格」は真っ先に確認するポイントです。

これを見逃してしまうと、ターゲット自治体への営業活動が全て無駄になってしまいますので気を付けて下さいね。

旭川市のガイドラインを実際に見てみよう③ ~評価者~

次に着目するのは、「評価者(誰が評価するのか)」と「評価方法(どのように評価するのか)」です。

この2点の情報収集をしなくてはプロポーザルで勝つことはできません。

旭川市のプロポーザルガイドラインを見てみると

「第5 実施手順 3審査会の設置」の項目に

所管課は,提案内容を審査するための審査会を設置する。と書かれています。

この審査会が評価者となります。

では一体この審査会はどのようなメンバーで構成されていて、何人くらいいるんだろう?と疑問がわきますよね。

その答えは、「3 審査会の設置」を読み進めていくとちゃんと記載されています。

委員数については,5名以上とし,各委員が独立して評価を行い,平等に意見を述べることができるものとする。とあります。

なんとなくぼんやりしていますが、ガイドラインで大まかに掴んでおきましょう。

評価委員会のメンバー役職などの具体的なことは、プロポーザル案件が公募された時点で詳しくヒアリングすることができます。

え?質問する機会があるの?

と思う方もいるかもしれません。

旭川市のガイドラインに戻ってみましょう。

別紙の実施フローを見ると、公募されたタイミングで質疑応答と説明会が実施される予定になっています。

ここで詳しい内容に関するヒアリングをすることができます。

質疑応答ができるといった情報を事前に掴めば、質問を準備する時間を取ることができ、より密度の濃い情報収集につながります。

それだけ他社を制するための戦略を確立することもできるのです。

旭川市のガイドラインを実際に見てみよう④ ~評価方法~

「評価者」がわかったら「評価方法」も確認しておきましょう。

プロポーザルの評価方法は

◎総合評価パターン

◎個別評価パターン

◎段階評価パターン

の3パターンに分かれます。

ガイドラインを確認し、どのパターンで評価されるのかを確認しておくことで、プレゼンテーションの局面で何が重視されるかを予測したり、全体で何を軸に強調すべきか、プレゼンテーション戦略を明確にしたりすることができるのです。

3パターンの評価方法を詳しくまとめました。

| 総合評価パターン | ・企画提案書とプレゼンテーションの評価基準が同一で、総合的に判断される ・評価はプレゼンテーション終了後の1回のみの一発勝負 |

| 個別評価パターン | ・企画提案書とプレゼンテーションの評価基準が異なり、それぞれの点数を合計して判断される ・評価は企画提案書とプレゼンテーションの2回 |

| 段階評価パターン | ・企画提案書とプレゼンテーションの評価基準が異なり、段階的に絞り込まれる ・評価は企画提案書とプレゼンテーションの2回で、プレゼンテーションに駒を進めれば勝機の可能性がある |

さて、旭川市のガイドラインはこの3パターンうちどれにあたるか見てみましょう。

「7共通手続き(3)審査方法」を確認します。

審査方法は,評価基準に基づき,調書や実績表,提案内容等の提出書類を審査するとともに,当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため,必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション,デモンストレーション等を行い総合的に審査し,受託候補者を特定する。

とあります。

さらに別紙の実施フローも確認すると、

企画提案書の審査・評価 ※ヒアリング実施者の選定,通知というフローが確認できます。

ということは、旭川市は、③段階評価パターンです。

このようにどのパターンで評価されるのかを確認しておくことで、何を軸に強調対策すべきかがわかり準備する内容が明確になってきます。

旭川市のガイドラインを実際に見てみよう⑤ ~実施フロー~

そして最後に抑えておくべき項目は、全体のスケジュール感です。

旭川市のガイドラインには、スケジュール感がわかるように実施フローが別紙についているので一目瞭然ですね。

公文書に苦手意識がある方も多いかもしれませんが、このように見るべきポイントを絞ることで効率良く情報を収集することができます。

まとめ

プロポーザル方式のガイドラインについて、ポイントは3つです。

1.プロポーザル方式のガイドラインとは、自治体が発注する契約手続きについて、公平性や透明性、客観性を保つため、必要な事項を定めたもの。

2.確認のポイントは、「対象業務」「参加資格」「評価者」「評価方法」「実施フロー」を中心に目を通すこと。

3.ガイドラインを確認することで、先行した情報収集が可能になる。

プロポーザルで競合他社より優位に立つためには、より多くの情報収集と準備期間が大切です。

プロポーザルで勝つための戦い方については、こちらの解説もご一読ください。

自治体から評価されるプロポーザルの戦い方【10のステップ】|自治体ビジネスドットコム

LGブレイクスルーはプロポーザル案件の獲得をサポートします

プロポーザルで勝つために、LGブレイクスルーでは自治体ビジネスを熟知したコンサルタントによる、現場目線でのきめ細かい伴走型支援をご提供しています。

ご支援の特徴は、個人の狭い経験から根拠のない指導をするのではなく、自治体ビジネスのメカニズムに沿った再現性の高いノウハウをもってサポートしていること。

自治体ビジネスに取り組む企業様ごとの課題やお悩みに耳を傾け寄り添いながら、事業獲得をサポートし、自治体ビジネスの事業成長に貢献しています。

プロポーザルで勝つためのご支援が必要な方は、ぜひお問合せください。